【社労士一発合格の秘訣!】失敗から学んだ初心者でも実現可能な勉強法と試験対策

|

こういった悩みや疑問をお持ちではないでしょうか。

私は、社労士受験を2度経験している現役社労士です。

残念ながら、一発で社労士試験に合格することはできませんでした。

社労士になった今でも、「どうしたら一発で合格できたのか」を考えることがあります。

2年間の受験勉強を振り返えることで、ある程度の結論が出たので、記録として残させて頂きます。

一発合格のポイント

|

こちらの内容は、実際に私が受験に失敗したからこそ、学べたことです。

実際に私がしてしまった失敗談の内容については、こちらの「【フォーサイト失敗談】社労士に不合格となった理由は?評判や価格、合格率を徹底分析!」に譲るとします。

この失敗した経験が、一人でも多くの方の一発合格に繋がれば幸いです。

社労士試験は一発合格できる3つの理由

社労士試験の概要

社労士試験は、年によって変動しますが、合格率が約5~7%前後を推移している難関資格の一つです。

ただそんな難関資格の中でも社労士試験は、一発で合格することが可能な資格になります。

その理由を解説する前に、社労士試験がどんな試験なのか見てみましょう。

社労士試験の概要

| 試験科目 |

|

| 出題形式:科目×問題数/配点/試験時間 |

|

| おおよその合格目安 |

|

| 試験時期 |

|

試験科目が8科目、しかも試験時間は合計5時間弱って、なんだか大変そうですよね。

確かに難しい試験ですが、一発合格は可能です。

社労士試験の難易度を知ったところで、なぜ一発合格が可能なのかを解説しましょう。

本当に一発合格可能なのか?【3つの視点から分析】

なぜ社労士試験が一発で合格できるのか、次の3つの視点から探っていきたいと思います。

3つの視点

|

合格基準

社労士試験は、7割で合格点に達することが可能です。

満点を狙う必要などありません。

難関資格というイメージが強い社労士試験。

こんな考えは、絶対ダメです!

|

この思考では、基礎が身につかないまま本試験を迎えることになります。

実際の本試験でも基礎論点の出題がほとんどです。

どんな問われ方をしても、その基礎論点を絶対に落とさないことが合格点を取るポイントです。

焦らず基礎を繰り返し学習するようにしましょう。

勉強時間

社労士試験の合格に必要な勉強時間は、1000時間ほどと言われています。

「そんなにいるの?」と落胆した方いるかもしれませんが、安心してください。

働きながらでも、1年間あれば1000時間の勉強時間を確保することは、難しくありません。

初受験の方で学習計画の立て方について不安がある方は、こちらの「【フォーサイト社労士の受講者必見】初受験向けの学習スケジュールの立て方」を参考にしてみてください。

また「合格に必要な勉強時間」を、他の国家資格とも比較しておきましょう。

| 資格名 | 勉強時間の目安 |

|---|---|

| 司法書士 | 3000時間 |

| 税理士 | 2500時間 |

| 不動産鑑定士 | 2000時間 |

他の難関資格と比較すると、必要な勉強時間が半分ほどであることがわかります。

また社労士試験は、勉強範囲は広いですが、次のことを意識すれば効率的に学習することが可能です。

時短学習法

|

これをやるだけで、結構な勉強時間の短縮になります。

学習環境

以下の表は令和5年度社労士試験の合格者の職業別の構成割合になります。

職業別構成割合

| 職業 | 構成割合 |

|---|---|

| 会社員 | 58.8% |

| 公務員 | 8.8% |

| 団体職員 | 4.6% |

| 自営業 | 4.3% |

| 役員 | 2.9% |

| 無職 | 12.3% |

| 学生 | 0.8% |

| その他 | 7.5% |

≪参考元≫厚生労働省:第55回社会保険労務士試験の合格者発表

上記の通り働き方は様々ですが、社労士の合格者の約8割が普段働いている方だとお分かりかと思います。

つまり「仕事で時間が取れない」は受験を諦める理由になりません。

またこういう構成割合から社労士の受験勉強は、通信講座が主流であり、社会人向けの有益な講座が充実しています。

例えばこんなサービス

|

これはほんの一例です。

また、実際に企業の人事総務部などで、実務をこなしながら学習する方が効率的です。

短期間での合格を本気で目指すなら、転職も視野に入れてみてください。

【関連記事】未経験でも人事に転職できる?未経験から人事に転職する6つのコツ

これだけでも社会人の方にとって、学習しやすい環境が整っていることが、お分かり頂けたかと思います。

以上のことから社労士試験は、一発での合格が十分可能なのです。

ただ、令和5年度の社労士試験の合格率は、6.4%です。

「え?かなり低いじゃん!」「話しが違うぞ!」という声が聞こえてきそうです。

ではなぜ社労士試験は、こんなに合格率が低いのでしょうか?

社労士試験の合格率が低い理由

まず、直近3年間の社労士試験の合格率と平均をご覧ください。

| 試験年度 | 合格率 |

|---|---|

| 令和5年度 | 6.4% |

| 令和4年度 | 5.3% |

| 令和3年度 | 7.9% |

| 平均合格率 | 6.53% |

直近3年間の合格率が6.53%と、数字だけ見れば、相当難関に感じます。

合格率が低い謎を解くには、社労士試験の特徴を洗い出す必要がありそうです。

特徴から探る!【社労士の合格率が低い理由】

社労士試験は、次のような特徴を持った試験になります。

社労士試験の特徴

|

これらの特徴から合格率が低い理由を大きく2つに分けることができます。

理由その①:受験者のほとんどが勉強不足

社労士試験の受験者数は、約4万人です。

果たしてこの中で、本試験までに実力が合格レベルに達している人がどれだけいるでしょう。

おそらく3割ぐらいではないかと思われます。

それは受験者のほとんどが、勉強する時間を十分に確保できなていないからです。

受験者の約8割が会社員で普段働いています。

学習前に学習計画を立てないと、合格に必要な1000時間という勉強時間を確保することはできません。

また、一発合格する人で、学習計画を立ててない人はまずいないでしょう。

なので、先ほど紹介した私の記事を参考にしながら、必ず学習計画は立てるようにしてください。

理由その②:試験対策不足

社労士試験において、次の対策は必須になります。

必須対策

|

これらの対策なしで、合格することは、まず不可能です。

どういった対策を取るべきかそれぞれ見ていきましょう。

選択式対策

社労士試験は、各科目に最低点が設けられています。

特に選択式では、全科目(各5点満点)3点以上を取らなければなりません。

各科目の試験範囲は、膨大です。

その中からたった一部の文章を抜き取って、「この5つの箇所を穴埋めしなさい。3つ間違えたらまた来年です。」っていう残酷な試験です。

たった一問で、この一年間の努力が水の泡になってしまうのです。

実際に、選択式で苦しんでいる方が多いようなので、重点的な対策が必要になるでしょう。

【カミングアウト】

令和2年の社労士試験を受験していました。あるあるですが選択式1科目1点足切りの不合格でした。本当に大変な試験…おかげで日本一社労士試験に理解があるワンストップ事務所の代表になったと自負してます。最後に告知ですが弊社では社労士・受験生からの応募をお待ちしております笑 pic.twitter.com/gLl5kGIIqm— 前川研吾/汐留パートナーズ (@KengoMaekawa) January 27, 2021

選択式対策は、次の3つを意識して学習するようにしてください。

選択式対策

| 意識項目 | 例題 |

|---|---|

| 数字 | 〇〇日以上、〇〇/100を乗じた額、継続〇か月間など |

| 接続詞 | 「以後・後」「未満・以下」「以上・超える」など |

| 目的条文 | 各法の第1条 |

これらの箇所は、他の受験生も正解する可能性が高いので、間違えると差が付いてしまいます。

選択式試験では、多くの受験生が得点してくる問題を確実に正解することが重要です。

また合格の実力のある受験生が不合格となる一番の理由は、選択式で科目別の基準点を下回ったことによるものです。

そのため受験経験者の方は、必ず対策をしてくるので、ここで差を付けられないようにしましょう。

選択式の私の失敗談や足切り対策を知りたい方は、こちらの「社労士試験の足切り回避法:落とし穴を避けて合格する秘訣【リアルな失敗談を大公開】」で詳しく解説しています。

択一式対策

択一式でも各科目で基準点が設けられていますが、選択式ほど厳しいものではありません。

基準点

| 出題形式 | 基準点 |

|---|---|

| 選択式 | 各科目5問中3問以上正解 |

| 択一式 | 各科目10問中4問以上正解 |

選択式は、全科目で基準点を超えれば、総得点でもほぼ基準点を上回るでしょう。

ただ、択一式の全7科目合計の基準点は、45点前後です。

各科目7点は、得点したいところです。

そして一番の苦戦するのは、その問題数と試験時間です。

択一式について

| 問題数 | 試験時間 |

|---|---|

| 70問 | 210分 |

210分間という長期戦です。

長時間の間、集中する体力がないと、知識があっても、後半必ず判断が狂います。

またスピードが要求されるのも択一式試験です。

70問を1問3分ペースで解かなければなりません。

5択あるので、1択30秒ほどで正誤の判断をするイメージです。

問題を繰り返し解くだけの勉強法では、本番で高得点を取るのは難しいでしょう。

本試験前には、「制限時間を設ける」「70問一気に解く」という学習が必要です。

選択式は「正確性と判断力」を、択一式は「読解力とスピードと体力」が求められる試験ということを意識しながら勉強してください。

法改正、一般常識対策

法改正は、社労士試験での頻出事項です。

毎年、社労士試験の実施に関して官報で公示されるのが4月中旬ごろになりますが、それまでに施行されている法律が出題範囲となります。

なので法改正対策は、5月以降のタイミングで行うようにしましょう。

対策は、通信講座や予備校などの「法改正対策」を受講すれば十分です。

また毎年、一般常識科目では、難問奇問が出題されることが多いです。

そのような問題が本番で出題されたら、選択肢を一つずつ潰していくしかありません。

対策するだけ時間の無駄ですし、出題の予想をすることは難しいです。

一般常識対策のポイントは、勉強範囲を広げ過ぎないこと。

次の対策に絞るのが得策です。

一般常識対策

|

過去によく出題されている法令を中心に学習しましょう。

例えば、次のような法律です。

一般常識の頻出法令

| 労一 | 社一 |

|---|---|

|

|

特に法改正があった法律は、出題されやすい傾向があるので、注意して学習してください。

「労働経済白書」と「厚生労働白書」から毎年出題されます。

数字や頻出のテーマに絞った学習を心がけましょう。

「統計調査」は、数字はもちろんですが、統計調査名をしっかり押さえておきましょう。

令和2年度の労一の選択式で、すべて調査名を問う奇問が出題されました。

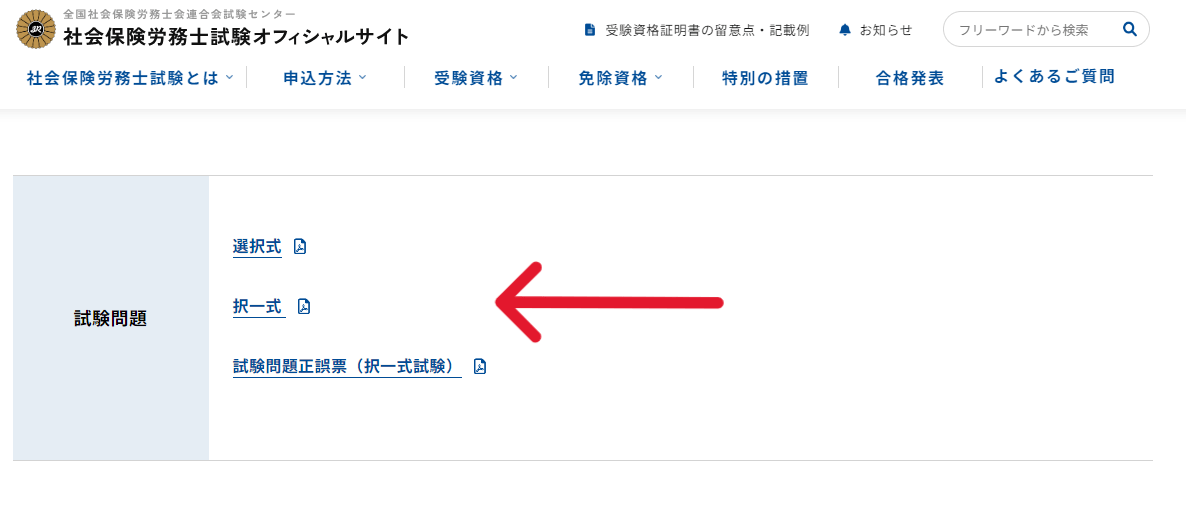

実際の問題を見たい方は、下記を参照ください。

【令和2年度】労一選択式問題【pdf】

参照元:社会保険労務士試験オフィシャルサイト

ただ「白書・統計調査」ともに、市販でも対策教材が出てますので、それ以上の対策は不要です。

おすすめの市販の教材は、こちらの「【社労士資格を取得するための必須参考書】独学で突破するための活用術を徹底解説!」で紹介していますので、よろしければどうぞ!

また一般常識科目は、「高得点を取るぞ!」と意気込むのは禁物です。

勉強範囲が膨大になってしまうためです。

あくまでも「基準点を取れればいい!」という気持ちで学習するようにしましょう。

本試験対策

最後の1カ月は、どれだけ本番に近い形式・環境で問題を解くかに注力すべきです。

例えば次のような方法を私は試しました。

|

本番で一番くだらないミスは、マークシートの塗り間違いです。

私は本試験の直前期には、必ずマークシートを使うようにしていました。

マークシートは、1科目(10問)解き終わったら、まとめて確実に丁寧に塗る、これがおすすめです。

休みの日は、午前中に選択式、午後に択一式の問題を、本番と同じ時間帯に解く練習をしましょう。

本番と同じ形式で問題を解くと、1日かかるので結構疲れます。

これをやるだけで、こんなにいいことがありますよ。

|

これを家ではない普段と違う「図書館」や「カフェ」で行うと、尚いいでしょう。

当日と同じ時間に起きて、しっかり朝ごはんを食べて、準備をして時間まで数字などの確認をする。

本番当日にやることの予行練習だと思ってください。

また、過去の本試験の試験問題でしたら、「社会保険労務士試験オフィシャルサイト」で開示されているので、こちらも利用してみてください。

ここまで社労士試験対策について、解説しました。

本試験対策も大切ですが、普段の勉強方法を間違えると、もっと合格から遠ざかってしまいます。

では社労士試験に合格できない人は、どんな勉強方法をしてしまっているのでしょうか。

実際に、私が不合格となった受験1年目の失敗談を元に解説します。

絶対受からない勉強法【不合格者の体験談】

短期間で実力を着けるには、学習の質を上げることが大切です。

一発合格できない人の特徴から、学習の質を上げるヒントを探っていきましょう。

一発合格できない人の特徴

合格できない人の特徴として挙げられるのが次の3つです。

|

ちなみにこれは、初受験の時の自分のことです。

私の失敗談なので、みなさんは同じことを絶対しないでください。

インプットが丁寧過ぎる

社労士試験の学習範囲は膨大です。

「すべて覚えるぞ!」という意気込みは、禁物です。

人間は忘れてしまう生き物。

無理に暗記をしても、明日には大半のことが頭から消えてしまいます。

なのでテキストを読むのに時間を掛けるのは、絶対やめてください。

最初は理解できないことだらけなので、ガンガン先に進みましょう。

またどんなにテキストを読んでも、問題が解けるようにならないことも覚えておいてください。

問題を解いた時だけ、合格に一歩近づくのです。

反復学習の頻度が遅い

受験勉強で、同じ学習を繰り返すということは、非常に重要です。

人間の脳は、同じことを何度も繰り返すことで、長期的な記憶として刻まれるようにできています。

ただ、インプットを丁寧にやり過ぎると、反復する頻度も遅くなり、その妨げになってしまいます。

テキスト読んだり、問題を解いたりすることだけが学習ではありません。

講義の音声だけで聞くのも、立派な学習の一つです。

外出先でもできるので、学習頻度が高める方法として活用してみてください。

基礎を疎かにしている

社労士試験の出題のほとんどが、基本的な知識を問うものです。

また過去に出題された同じ論点が、頻繁に出題される傾向も社労士試験にはあります。

初学者の時は、解けない問題を理解しようとその問題に時間を費やしてしまいます。

そんな時は、それが過去にどれだけ出題されているか調べてみてください。

その1回だけなら、解けなくても問題ありません。

重点を置くべきは、「基礎知識」と「頻出事項」です。

ここをなるべく早く、繰り返し学習することを意識するようにしましょう。

以上3つのことを知っているだけで、学習の質が相当上がるはずです。

中には「どうせ合格できる人は元々優秀なんでしょ」と思われる方もいるかもしれません。

実際、社労士試験に合格するのに特別の能力なんて不要です。

合格できる人の特徴も見ておきましょう。

特別な人はいない!?【一発合格できる人の特徴とは?】

社労士試験に合格する人の特徴をざっと挙げると次の通りです。

|

計画性がある

社労士試験は、3~6ヵ月間の短期間で受かる方もいます。

ただそのためには、本試験までの綿密な学習計画を立てることが大切です。

平日は20時~22時まで、休日は10~12時・14~17時までなど、「この時間帯は勉強する!」という設定をしている方が多いです。

継続力がある

計画を立てても継続できなければ意味がありません。

みなさん勉強を継続するための工夫をしています。

|

モチベーションを保つ方法は、人それぞれです。

自分に合った方法を見つけてみてください。

細かいことでは落ち込まない

社労士試験は、満点を取る必要はありません。

すべて覚えようとして理解できない内容が続くと、「自分には無理なのかな」と余計なことを考えてしまいがちです。

初めは、わらないことがあっても落ち込んで、立ち止まるのはやめましょう。

短期で合格する人は、わからない箇所に見切りを付け、ガンガン前へ進み、また後で戻ってくるスタイルの方が多いように思います。

素直で一途

一番大切なのは「素直で一途なこと」です。

参考書の学習ポイントやアドバイスを素直に受け入れることが、早期の成績アップに繋がります。

逆に疑い深い人は、勉強が我流になり、非効率な学習方法を取ってしまう傾向にあります。

一途に自分が選んだ教材や勉強法を信じて、やり切ることを意識しましょう。

言い訳をしない

「今日は疲れたから勉強はしない」「眠いからもう少し寝よう」など、勉強をしない口実を作るのはやめましょう。

「今日だけは・・・」という例外の日が積み重なると挫折に繋がります。

これらを無意識にできる人が短期間での合格を勝ち取っているのです。

また短期間で合格するには、「短いスパンでの学習時間 × 学習の質」が重要です。

普段の学習の質をより高いものにするための、ポイントを紹介します。

短期合格するための勉強法

本試験まで次のことを意識して勉強すると、短期合格がグッと近づきます。

短期合格のためのポイント

|

まず計画を立てる

勉強を始める前に、まず計画を立てて下さい。

計画は「勉強開始から本試験までのざっくりとした計画」と「短期スケジュール」を組むようにしましょう。

計画作成の注意点

|

20~22時までのように学習する時間帯を設定し、その時間帯の中でこなすことができる単元を設定するといいでしょう。

設定した時間帯より前に学習単元が終わったら、早めに1日の学習を終えてもいいと思います。

1週間の計画に遅れが生じていたらそこで調整するのもいいでしょう。

また1日何時間という設定の仕方をすると、机に座っているだけの時間もカウントされてしまうのでおすすめしません。

時間を延長することも、惰性で勉強することになるのでやめましょう。

インプットの倍アウトプットする

資格試験に合格するには、どれだけアウトプットしたかで決まります。

| インプット : アウトプット = 3 : 7 |

こちらが黄金比なので、意識してみてください。

インプットの倍アウトプットするイメージです。

またインプットからアウトプットまでのスピードも大切です。

インプットした内容は、その日のうちにアウトプットすると記憶に残りやすいとされています。

「比率」と「スピード」、いずれにしてもアウトプットに重点をおくことが大切です。

朝に勉強する習慣を

計画通りに学習を進めることは、なかなか難しいんですよね。

仕事終わりは、飲みの誘いや面白いテレビなどの誘惑、思わぬ残業など、計画が狂いがちです。

そういう時は、朝に勉強する習慣をつけるといいでしょう。

朝勉強する利点は、例えば次のようなものが挙げられます。

朝勉の利点

|

朝勉を習慣化できると1日の勉強時間も安定的に確保することができます。

また前日学習した内容の復習の時間に充てると記憶の定着にも繋がるのでおすすめです。

早起きは三文の得ですよ。

スキマ時間の活用

普段働いていると勉強時間を確保することは難しいです。

通勤時間や仕事中にできた空き時間を利用して勉強するようにしましょう。

空き時間はさっと切り上げられるように、単語帳などのインプットできる小物を持っていると便利です。

また移動中にスマホで講義が視聴できると尚いいですね。

以上、短期合格のための4つポイントを解説しました。

「こんなに意識できないよ」と思った方は、すべてをやる必要はありません。

勉強は何より継続できないと意味がないので、自分が継続できる方法が一番です。

実際に、短期合格した方の体験談や勉強方法を参考にするのもいいでしょう。

youtubeなどの動画の方がリアルな声が聴けると思うので、こちらを参考にしてください。

また勉強方法と同じぐらい教材選びは、短期合格にとって重要なポイントです。

これまでの内容のまとめも含め、「短期合格向けの講座の選ぶ際のポイント」「おすすめの講座」を紹介します。

短期合格向けの講座を受講しよう【選ぶ時に外せないポイント】

一発合格のベストな学習法【通信講座が断然おすすめ】

働きながら社労士試験に合格するのに最適なのは、通信講座です。

通信講座を選ぶべき理由

|

勉強時間を確保しやすい

受験生の合格者のほとんどが、通信講座もしくは通学型の予備校で学習をしていると言われています。

一発合格するには、自分でできる限りの勉強時間を確保できなければなりません。

通勤時間や休憩時間など、少しでも空いた時間に学習できるツールが揃っている方がいいでしょう。

また通学型の予備校に比べて、通学の時間も勉強できるというメリットもあります。

合格は本当のゴールではない

社労士受験のゴールを、どこに設定するかは非常に重要です。

合格をゴールだと思わず、社労士になった後のことまで想像してください。

社労士の勉強は合格後も続きます。

通信講座の場合は、講義の内容や過去問で大事なことを書き足したり、時にはググって情報を得ることも必要です。

実は、今後みなさんが社労士として活躍する上で、この経験がとても役に立ちます。

開業した後に、わからないことを丁寧に教えてくれる「予備校の先生」のような人はいません。

自分で得た情報を元に、自分の頭で問題を解決できる能力は必須です。

通信教育での学習は、社労士として成功するという、本当のゴールへの近道なのです。

社労士の将来性について不安な方は、こちらの「社労士資格の未経験での活かし方【社労士の実態と将来性を徹底分析】」をご覧ください。

「通信講座っていっぱいあり過ぎて、どれを選べばいいかわからない」という方は、フォーサイトをおすすめします。

これまで解説してきた短期合格のためのポイントに、一番適した講座ですので、その理由を詳しく解説しましょう。

一発合格におすすめな通信講座とは?

今までのことを総括すると、次の特徴のある講座が、社労士試験の一発合格に適した講座と言えます。

|

フォーサイトのバリューセットは、すべての条件を満たしているため一番おすすめな講座です。

それぞれフォーサイトがどう適しているのか解説します。

基礎に重点を置いている/早いスパンで繰り返し学習可能

フォーサイトは、初学者向けに「基本的な事項」や「頻出事項」に重点を置いたテキストに定評があります。

フォーサイトの「受講生アンケート」によると、昨年の受講生の5割以上が、社労士試験の初受験者だったことがわかっています。

初学者の方が途中で挫折しないような工夫がされているのもフォーサイトの特徴です。

例を挙げるなら次のようなものがあります。

テキストの工夫

|

フォーサイトは、合格ラインのギリギリを狙っていることから重要論点に絞って、できる限りテキストを薄くしているのが特徴です。

これにより、初学者が基礎知識を身に着けるのに効果的、かつ早いスパンで学習を繰り返すことができます。

テキストの詳しい特徴については、「フォーサイト社労士講座の経験者が語る【一発合格できるテキストの秘密】」を参照してください。

学習計画通りに学習を進められる

フォーサイトの教材は、一気に送られてくるわけではなく、勉強すべき科目から順次発送されるスタイルです。

「何から勉強していいかわからない」「開いていないテキストが山積みになっている」と悩む必要はありません。

発送予定は、「フォーサイト公式ホームページ」で公開していますので、ご覧ください。

発送スケジュールが、学習進捗の良いペースメーカーとなってくれます。

それにより初学者の方にとっては、挫折防止にも繋がります。

スキマ時間に学習可能/アウトプットを中心にできる

フォーサイトの合格者が一番活用したものは、eラーニングシステム「ManaBun」です。

「ManaBun」の一番の利点は、学習場所を選ばないという点です。

通勤中の電車の中やお昼休みの時間など、スマホがあればどこでも学習が可能です。

そして何より、その機能性の高さです。

テキスト、単語帳の閲覧、過去問演習など「ManaBun」があれば何でもできます。

また過去問演習だけでなく、チェックテストや確認テストまでできるので、「ManaBun」なら、自然とアウトプット中心の学習を実現できます。

機能紹介や合格のための「ManaBun」活用法については、「フォーサイト社労士マナブンの使い方ガイド!合格者から学ぶ短期合格の秘訣と学習戦略」の記事で詳しく解説しています。

「時間がないから、手短に機能を紹介してほしい」という方は、こちらのyoutube動画をご覧ください。

本試験対策が充実している

フォーサイト社労士講座のバリューセットには、「基礎講座」と「過去問講座」に加え、「直前対策講座」も付録されているお得なセットがあります。

こちらを受講すれば、本試験対策用の教材を自分で揃える必要ありません。

フォーサイトの直前対策講座は、次のものが付録されます。

直前対策講座の付録リスト

|

また「バリューセット1」は、「直前対策講座」が付録されないので、注意してください。

通常の講義と合わせて、「直前対策講座」を受講する場合は、「バリューセット2」か「バリューセット3」を受講してください。

バリューセットのセット内容や選ぶ際の注意点などについては、こちらの「フォーサイト社労士バリューセットの選び方ガイド!最短合格への最適コースを見つけよう」で詳しく解説してますので、よろしければどうぞ!

以上の観点からフォーサイトが、一発合格向けの講座であることがお分かり頂けたかと思います。

社労士試験は、毎年受験した方の9割以上が残念な結果となる試験です。

つまり次の本試験でその方たちと5~7%の合格を競わないといけません。

初受験の方は1日でも早く勉強を始めて、経験者との差を縮めましょう。

本記事のまとめ

|